上面是说执笔高低的原则——天然定律,但执笔总以较高为贵。但在书体方面说,行草宜高;真、楷不宜高,致失雍重。

此外,执笔的松紧和运指也应注意,太松太紧,过犹不及。因为太松了,笔划便没有力;太紧了笔划便欲泥滞而不灵活。昔人有误解一个“紧”字的,说是好像要把笔管捏碎一般才对,真是笨伯。作字须要用全身之力,这个力字,只是一股阴劲,由背而到肘;由肘而到腕;由腕而到指;由指到笔;由笔管而注于笔尖,不害其转动自如。倘使说要把笔管捏碎,那是把力停滞在笔管而不注到笔尖上去了。至于运用方面,前人说:“死指活腕”;又有说:“当使腕运而指不知”。这二句话,稍有病语,也得解释明白:写大字要运肘,是不消说得,但写字时运动的总枢纽却是在腕,说“死指”、说“指不知”,那么全身之力又如何能够通过指而到笔尖呢?上面的八字法又应当怎样讲呢?所以“死指”与“指不知”的说法,应当活读,死读便不对了。他们之所以要如此讲法,正是因为一般人写字时指头太活动了,太活动的结果,点划便轻漂浮浅而不能沉着。因为矫枉的缘故,所以便说成“死指”和“指不知”了。其实,指何会真死得,何曾真不知呢?死与不知,正好比一个聪明人听人家说话,自己肚里明白,嘴巴上不说,态度上不显出来罢了。姜白石《续书谱》云:“执之欲紧,运之欲活。不可以指运笔,当以腕运笔。执之在手,手不主运;运之在腕,腕不主执”。这些话,总算讲得很灵活了。他并不说“死指”或“指不知”,而意中是戒以指主运。他所说的“紧”字,正如张怀瓘所说的一个“坚”字,“紧”和“坚”决不是后人所谓的好像要把笔管捻碎。诸位如果还不明白,我再来一个譬方:你看霓虹广告的字,面子上一个个笔划清楚,一笔笔断的断连的连,实际上没有一笔不连,没有一个不连的。如果真的断了,电流不通,便会缺笔缺字。写字的一般阴劲,正好比电流一般,如果通到腕为止,中间断了五指,那么力如何会到笔管笔尖上去呢?以指运笔之说,似乎始于唐人的《翰林密论》,大概其时作干禄中字,取以悦目。至苏东坡作书,爱取姿态,所以有“执笔无定法,要使虚而宽”的说法,以永叔能指运而腕不知为妙。其实指运的范围,过一寸已滞。苏东坡的论书诗有云:“貌妍容有颦,璧美何妨椭”。康有为讥谓:“亦为其不足之故”。孙寿以:“龋齿堕马为美,已非硕人颀模范矣”,可谓确论。

至于写榜书的揸笔,不适用上面所说的拨镫法,应当把斗柄放在虎口里,手指都倒垂,揸住笔斗,臂肘的姿势也是侧下方才有力。

执笔和肘腕指法的名称繁多,我觉得都是不关重要的,徒乱人意。讲得对的,我们作字时也本能暗合,正不必说出来吓人。上面所述各点,正是最为主要的,我们能够记住照做就够好的了。

最后,我特别欲请诸位同学注意的是,照上面所说的执笔法,实行起来诸位一定要叫苦。第一,手臂酸痛;第二,指头痛;第三,写的字要成为清道人式的锯边蚓粪,或是像戏台上的杨老令公大演其抖功。写的字反而觉得比平时自由执笔的要坏。那么,奉劝诸位忍耐些,三个月后酸痛减,一年以后便不抖。我常有一个比方:我们久未上运动场去踢球或赛跑,一朝来一下子,到明天爬起来,一定会手足酸软无力,骨节里还要疼痛,全身不大舒服。而那些足球健将和田径赛的好手不但没有酸煞痛煞,反而胳膊和腿上都是精壮的茧子肉,胸部也是特别发达,甚是健美。所以要坚持一下,功到自有好处。

此外,身法须加注意,所谓身法,便是指坐的姿势。坐要端正,背要直,胸前离案约有四寸左右,两脚跟须着地。程易田讲得就很精妙:“书成于笔,笔运于纸,指运于腕,腕连于肘,肘连于肩。肩也、肘也、指也皆于其右体者也。而右体则运于其左体。左右体者,体之运于上者也。而上体则运于其下体,下体者两足也,两足着地,拇踵下勾,如屐之有齿,以刻于地者,然此谓下体之实也。下体之实矣,而后能运下体之虚,然上体亦有其实焉者。实其左体也,左体凝然据几,与下二相属焉。于是以三体之实,而运其右一体之虚。于是右一体者,乃至虚而至实者也。夫然后以肩运肘,以肘而腕而指,皆各以其至实而运其至虚。虚者其形也,实者其精也。其精也者,三体之实,所融结于至虚之中也。乃至指之虚者又实焉。古老传授,所谓搦破笔管者也。搦破管矣,指实矣,虚者唯在于笔矣。虽然笔也而顾丽于虚呼,其实也故力透于纸之背。惟其虚也,故精浮乎纸之上。其妙也,如行地者之绝迹。其神也,如凭虚御风,无行地而已矣!”

第四讲 工具问题

书法的工具,不消说,便是文房四宝了—-纸、墨、笔、砚。平常讲到四宝,总是说湖笔、徽墨、宣纸、歙砚。这是因为那些地方的人,从事于做那些工业,出产多,品质好,应用最普遍而著名的缘故。并非说国内除四地之外,不产纸墨笔砚。

初学写字,大楷用浅黄色的原书纸(七都纸),小楷用毛边、竹帘或白关纸。总之,宁使毛些、黄糙些,不必求纯细、洁白,白报纸、有光纸等,均不相宜。至于水油纸,等于古代的所谓硬黄纸,那是摹写所用。废报纸可以拿来利用习榜书。初学字的毛病是滑,所以忌用光滑而不留笔、不吸墨的纸类。

我国书画家所用的纸,大别为生纸、熟纸两大类。生的纸,纸性吸墨;熟的纸,纸性不吸墨。普通所用白纸,因为出于安徽宣城,所以统称宣纸。其名目有六吉单宣、夹贡等,都属于生纸。煮硾、玉版则归入熟纸类。其它如冀北迁安县所出之迁安纸,有厚、有薄、有黄、有白。它的质料多棉,近高丽茧纸,俗名皮纸,亦名小高丽。北方人用厚的一种来糊窗,其实于书画皆相宜,不过质地稍粗而已。倘使把它改良了应用,一定很出色的。又福建纸极细洁,但较薄些,拿来写字作画也很好。就是因为交通关系,江南较少见,以上亦属于生纸。至于像蜡笺、粉笺、冷金笺、扇面纸等,矾过的或拖色的可统归为熟纸。熟纸光洁而多油,落笔前须经揩拭过。矾重的,往往毛得不吃墨。国外产品,如高丽纸,古名茧纸,拿来作书作画,落笔皆很舒服。坚韧经久,向来视为珍品。但现在出品的已不及从前。另有细薄的一种,从前用来印书的,现在已不见了。日本纸极有佳品,惟质地稍松脆,不经久,流通亦少。至于我国历史上有名的笺纸,像唐代的薛涛笺、宋代的澄心堂纸、元代的罗文纸、明末的连七奏本大笺等,现在绝迹了(罗文、奏本市上所有,但纸质已非)。便是清代的各种仿古笺,现在也很少见到,颇是名贵。

书画家对于纸的考究,自与其他三种工具相同。倘使心手双畅,纸墨相发,兴会便亦不同。若不得佳纸,即使有好砚磨好墨,好笔好手,仍为之失色。《笔道通会》云:“书贵纸笔调和,若纸笔不称,虽能书亦不能善。譬之快马行泥泽中,其能善乎?”孙过庭以“纸墨相发”为一合,“纸墨不称”为一乖。又曰:“得时不如得器”,可见其关系之重要了。墨的大别也为二类:一种是松烟;一种是油烟。普通的都是油烟,油烟墨书画都相宜。松烟墨仅宜于写字,但墨色虽深重却无光泽,并且一着了水容易渗化。科举时代用以写卷册,取其乌黑。自从海通之后,制墨都用洋烟,便是煤烟。制煤者贪价廉工省,粗制滥造,虽在初学者无妨采用,但品质粗下,实不宜书画。

古代制墨,每代都有名家。但到了现在,明以前的已不可见了。明代如程君房、方于鲁诸人的制墨,现在尚得看见,惟赝品每多。又古墨质虽好,倘使藏得不好,走胶或散断之后,重制亦便不佳。有些有古墨癖好的人,喜欢收藏,但自己既不是用墨的人,又不能“宝剑赠烈士”,只是等待其无用而已,实是可惜。目下乾隆时的好墨可应实用,颇为难得。至乾隆以前,保藏不好的已不堪应用了。

古墨坚致如玉,光彩如漆。辨别古墨的好坏,《墨经》上有几节论得很精:“凡墨色紫光为上,黑色次之,青光又次之,白光为下。”凡光与色不可废一,以久而不渝者为贵,然忌胶光。古墨多有色无光者,以蒸湿败之,非古墨之善者。黯而不浮,明而有艳,泽而有渍,是谓紫光。凡以墨比墨,不若以纸试墨,或以砚试之、以指甲试之皆不佳。凡墨击之,以辨其声。醇烟之墨,其声清响;杂烟之墨,其声重滞。若研之辨其声,细墨之声腻,粗墨之声粗。粗谓之打砚,腻谓之入研。

凡墨不贵轻,语曰:“煤贵轻,墨贵重”。今世人择墨贵轻,甚非。煤粗则轻、煤杂则轻、春胶则轻、胶伤水则轻、胶为湿所败则轻,惟醇烟、法胶、善药、良时,乃重而有体,有体乃能久远。

普通墨的最大坏处,是胶重和有砂钉。胶重滞笔,砂钉打砚。以光彩辨古墨好坏的方法,也可应用到市上较好的墨。还有一种辨别墨质的方法:用辨别墨质粗细的方法辨别好坏。便是磨过之后,干后看墨上有无细孔,孔细孔大,亦可分别它们的精粗。

磨墨用水,须取清洁新鲜的。磨时要慢,慢了就能细,正像炖菜时须用文火一样。古人论磨墨说:“重按轻推,徐徐盘旋”,又说:“磨墨如病”,真形容得很妙。

作书用墨,欧阳询云:“墨淡即伤神采,绝浓必滞锋毫”。但古人作书,没有不用浓墨的,不过不是绝浓。又宋代苏东坡用墨如糊,他说:“须湛湛如小儿睛乃佳”。明末的董思翁以画法用墨,那是用淡的,初写时气馥鲜妍,久了便黯然无色。不过他的得意作品,也没有不用浓墨的。行、草书的用墨与真书不同,孙过庭的《书谱》上说:“带燥方润,将浓遂枯”。姜白石的《续书谱》上说:“燥润相杂,润以取妍,燥以取险”。另一方面与笔势上也有关系。

笔的分类,大别可分为三类,即硬、软和适中。拿取材来说,在取用植物方面的有竹、棕和茅。在取用动物方面有:人类的须及胎发。兽类的有虎、熊、猩猩、鹿、马、羊、兔、狐狸、貂、狼等的毫毛,及猪鬃、鼠须。禽类方面的有鸡、鸭、鹅、雉、雀之毛。拿竹、棕、茅、须、发、鸡、鸭、鹅、雉、雀毛来制笔,都不过是作为好奇,或务为观美,既不适实用,自然也不会通行。所以讲到一般的笔材来源,只在兽毛了。软笔只有羊毫一种。除羊毫以外,虎、熊、猩猩、马、鹿、豕、狐狸、貂、狼等毫毛,及猪鬃、鼠须等都属于硬的一类。不硬不软的一类,便是羊毫和兔、狼等毫的一种混合制品。社会上一般所用的笔,大概不外乎羊、兔、狼毫三种,现将较为通用的各种兽毛分别说明如下:

熊毫:硬性次于兔毫,可写大字榜书。

马毫:只可制揸笔,写榜书用。

猪鬃:每根劈为三或四,可以写尺以外字。

兔毫:俗称紫毫,最大可写五六寸字。

鼠须:功用同兔毫,近代有此笔名,无此实物。其实即猫皮的脊毛。

狼毫:狼毫即俗称黄鼠狼的毛,大者可写一尺左右的字。

鹿毫:略同狼毫,微硬。

狐狸毫:《博物志》蒙恬造笔,狐狸毫为心,兔毛为副。

狸毛:唐书欧阳通以狸毛为笔,覆以兔毫。

羊毫:羊须亦制揸笔,只宜于榜书,爪锋书小字。

自唐以前,多用硬笔,取材狸、兔、狼、鼠。羊毫虽创始于唐,它的行盛,当始于宋代。

取兽毛的时节,必须在冬天。兽毛的产地,北方又胜于南方。因为冬腊的毛,正当壮盛时期。北方气候寒冷,地气高爽,故毛健而经用。南方多河沼,地卑气润,毛性柔弱易断。

“尖、齐、圆、健”,是笔的四德。制笔每代有名家,论制笔的,唐代有柳公权一帖,颇为扼要。包世臣记的《两笔工语》很精辟。

普通临习用笔,须开通十分之五、六,用过后必须洗涤。洗涤时,不可使未开通的十分之四、五着水,否则两次一用便开通了。一开通后腰部便没有力。用笔蘸墨的程度也不可太过,王右军云:“用笔着墨不过三分,不得深浸,深浸则毫弱无力”。此说似乎笔须开得很少,但笔头少开也应该看写字的大小,若中、大楷一笔一蘸墨,决不可为训。若小楷蘸墨过饱,也不能作字,此中宜善为消息。

笔与纸的关系,不外是“强笔用弱纸,弱笔用强纸”两语,这是刚柔相济之理。就用笔的本身而论,我以为软笔用其硬,硬笔用其软,也是很能体现出一个人的功力的。

作字用笔关系之大,我常比之将军骑马。若彼此不谙性情,笔不称手,如何得佳。米元章谓笔不称意者,如“朽竹篙舟,曲筋捕物”,此颇善喻。

砚材有玉、石、陶、瓦、砖、瓷、澄泥等类,形式也不一而足。普通的都是石砚,石类中大别为二,一是端石,二是歙石。端石出广东端州,歙石出安徽歙县。玉、陶、瓦、砖各类,或系装饰,或系古董好玩,不切实用,现在不去说它。便是石类中的端石,好的既不多见,且很名贵。专门研究端石的,有吴兰修著的《端溪砚史》颇为详备。

我人用砚,既得备“细、润、发墨”四字条件的,不论端歙,总之已经是上品了。用砚必须每日洗涤,去其积墨败水,否则新磨的墨,既没有光彩,砚与笔也多有损害。洗砚须用冷水、清水拿莲房剥去了皮擦最妙,用海绵、丝瓜络亦好。

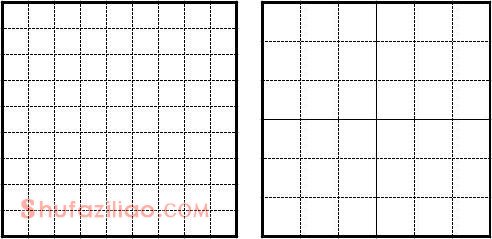

四宝之外,与学书最有关系的是九宫格。九宫格的创始在唐代,因为唐人作书是专讲法的。旧制九宫格的划法共八十一格,看了使人眼花。清代金坛蒋勉斋骥,重定九宫共三十六格,较为省便,纵横线条,又有变种,见下图:

蒋氏于撇捺的写法,另用加两斜线的方格,可名之为“个”字格。他有说明:“蓋下之字,左右宜乎均分,法界四方格作十字,以半斜界划两角。学者作蓋下字,撇与捺之意,俱在墨线上。如:会、合、金、舍等字,字头用意不离此法,自无过、不及之弊矣”。

近时社会上所用的九宫格,实比蒋氏重定的更为减省,一名小九宫,实可称为“井”字格。现将另一种通行之米字字格同录于下:

今人俞建华本蒋氏之法,再加减省,定为十六格,上下用二重斜线,最为进步。他对于蒋氏的批评及应用九宫格的意见,说得明白透彻,再好没有:“蒋氏之法虽较简便,但仍嫌其繁复。蓋写字之结构固应研究,然并无确切不移之法则。试取各家之书较之,此长而彼短者有之,此大而彼小者有之,各家不同,而俱不失为佳字。即使一人之书,前后亦不能一律,如兰亭“之”字,有十八个,而个个不同,极易变化之能事,古人反侈为美谈。由此可知,结构虽有普通之法则,无绝对之标准。若亦步亦趋,丝毫不可出入,则书法变为印板,既乏笔意,又无生趣,阻碍书法之进步,莫此为甚。今为初学者说法,仅使其知有规矩,使其知运规矩之方法则可矣。至其如何深造,如何成家,悉听其自己之探讨。如此,则庶不致汨没天才,而使天才豪迈之书家,不受束缚,不受压迫,自由发挥,其卓然成家,越过古人,不难也。较之拘拘为辕下羁中之驹,只能为古人之奴隶者,相去岂只天渊哉。今既不欲学者过受束缚,而又不欲学者过事奔放,而于初学之时能助其划平竖直,步入轨道者,爰本蒋氏之法再加省减,定为十六格,其格式如下:

此法不但可用于临摹字帖,更适于自书。初学笔划,每不知置于何处,且竖划不直,横划不平,配合不匀,左右不等。今用此格以写字,若稍加注意,则诸弊可免。例如:横划可照横格书之,竖划可照直格书之,斜划可照斜格书之,自能矫正其不平不直等之病。例如:“一”字可占当中一横划;“二”字可占上下二横划;“三”字、“五”字则可占上、中、下三横画,不但笔画可平,且配置亦易。“十”字适为中线之交点;“干”二横一竖、“王”三横一竖、“丰”字之上一笔斜度,亦易表明。至于“才”、“木”、“米”、“东”等字之撇捺可按下方之两对角线书之,则左右自易相等。“今”、“俞”之人字盖,可用上方之两对角线。“吝”、“琴”则可利用下方之二对角线。“日”、“月”、“目”、“耳”等窄长字则可只用两格。而“日”、“目”之短者,则只用中四格足矣,“口”、“曰”等扁小者亦然。“周”、“国”等方而大之字,则充满全格,其四周之笔,务须写在四周之格内。至于两拼相等之字,如“門”、“辅”、“願”、“林”则每半个字占两格,而以中线为界。“谢”、“树”等字三匀之字,则中字占中格,两旁之字占两旁之格。“鑾”、“需”等二段者,则以中横线为界。而三停之“章”、“意”、“素”、“累”等字,则每停占一格。至如写隶字,以隶字多扁,可省去上下两格。小篆则瘦长,可省左右两格。石鼓之方者如“”、“”等占满格。钟鼎之方者,如散氏盘之“”,则用格长者。如颂鼎之“”,王孙锺之“”,甲骨之“”,则只用中两格够了。由此类推,神而明之,可以应用于各种字体。

不过我们须注意一点:初学子弟,对于习字用纸,没有不知用九宫格的。但是他们的用九宫格纸却等于不用,因为他们的帖上并无九宫格,既无从对照,就失去了其效用。最好的方法可依所临字的大小,将九宫格画在玻璃上或明胶纸上,使用时将玻璃或明胶纸放在帖上,临一个字移动一个字,那就非常便利了。至于已有相当程度的人,于某字或屡写不得其结构者,觅古人佳样,亦可用此法取之。

第五讲 运笔问题

今天所讲的是关于运笔问题,本问题包括笔法、墨法两项。笔法是谈使转;墨法是谈肥瘦。使转关于筋骨,筋骨源于力运;肥瘦关于血肉,血肉由于水墨。而笔法、墨法的要旨,又尽于“方”、“圆”、“平”、“直”四个字。方圆于书道,名实相反,而运用则是相成,体方用圆;体圆用方。又划欲平、竖欲直,说来似乎平常,实是难至。

本来在书学上笔法二字的解释,其涵义的分野,古人不大分别清楚。全部――包括孙过庭所创的“执”、“使”、“转”、“用”四个字在内的含义,大部分须靠学者的天才、学力上的悟性去领解,几乎不大容易在嘴巴里清清楚楚地讲出来,或者在笔尖下明明白白的地下来。历史上记载,锺繇得蔡邕笔法于韦诞,既尽其妙,苦于难于言传。他曾经说:“用笔者天也,流美者地也,非凡庸所知”,三句话就完了。此外如卫夫人也说:“自非通灵感物,不可与谈斯道”。不差,孟子也曾经说过:“大匠能与人规矩,不能使人巧”。书学上的点划与结构,正好比规矩,是可以图说的;而这个“巧”字倒是很抽象,是属于精神和纯熟的技术方面的,是无从图说的。因此,玄言神话,纷然杂出,初学者既感到神秘万分,俗士更相信此中必有不传之密。其实呢,“道不远人”,又正好应着孟子所谓“子归而求之,有余师”的一句话。锺繇、卫夫人的谈话是老实的,种种讬于神话的故事,亦无非是表示非常慎重而已。试看,王羲之说:“夫书者,玄妙之技也,自非达人君子,不可得而述之”。又说“书弱纸强笔,强纸弱笔;强者弱之,弱者强之。迟速虚实,若轮扁斫轮,不徐不疾,得之于心而应之于手,口所不能言也”。鲁公初问笔法要义于张长史,长史曰:“倍加工学临写,书法当自悟耳。”孙虔礼云:“夫心之所达,不易尽于名言。言之所通,尚难形于纸墨。”释辩光云:“书法猶释氏心印,发于心源,成于了悟,非口手所传”。

对于一辈有心而没有天才,或者有天才而学力未至的学者,因为悟性与学诣程度的悬殊,有时却苦于无从说起,倒不是做老师的矜持固閟。一方面,又正恐聪明学者的自误,不肯专诚加功,于是讬于神话,出于郑重。而对于一辈附庸风雅,毫无希望,来已不诚的闲谈客人,不高兴噜苏,只好冷淡对之,乐得省省闲话了。除此之外,也有附骥之徒,托师门以自重,说道曾得某师指教笔法,而某师得之某名家,以自高身价者,此又作别论。

因此,如《法书要录》所载,传授笔法,从汉到唐,共二十三人。又别书所载,不尽相同的传授系统说法,只可资为谈助,并不能像地球是圆的、父亲是男的一样可信。固然,那不同的系统中人物,都是历代名家,又大都是属于自族父子、亲戚、外甥、故旧门生。因为有一点诸位可以相信:“就有道而正焉”,古人的精神,正和我们一样,“君子无常师”,他们每个人的老师,也何止一个人呢。

今世所传古人书论,从汉到晋,这一时期中,多属后人讬古,并不可靠。但虽属伪讬,或者相传下来,并非绝无渊源,其中精要之语,千古不刊。不能就因为伪讬而忽视,所以,现在丢开考证家的观点来讲。

现在,言归正传。孙过庭“执”、“使”、“转”、“用”四字的创说,比昔人笼统言“笔法”、“用笔”、“运笔”分析的大为进步,所以,我为了讲演明了起见,取来分属三讲:――第三讲的执笔问题,(执谓浅深长短之类)――本讲的运笔问题,(使谓纵横牵掣之类,转谓钩缳盘纡之类)――第六讲的结构问题,(用谓点划向背之类)。本讲以运笔问题包举笔法、墨法。一则因为笔墨关系,本属相连。再者,古人书论,亦多属二者并举,――在三讲中引前或不引后,亦正须同学们前后参看的地方。

“夫用笔之法,先急廻后疾下,如鹰望鹏逝。”讲笔法最早的是秦丞相李斯。李斯说:“信之自然,不得重改。”元代赵孟頫所谓:“文章精到尚可改饰,字画落笔,更不容加工,求以益之,适以坏之。”正是阐明此意。到后汉蔡邕的九势说得更为具体,他说:“藏头护尾,力在字中。”有解释藏头说:“圆笔属纸,令笔心常在点划中行。”这便是后世“折紁股”、“如壁坼”、“屋漏痕”、“锥画沙”、“印印泥”、“端若引绳”一类话之祖,也便是观斗蛇而悟笔法的故事的理由。后世各家卖弄新名词、创新比喻、造新故事,其实都不出老蔡的这八个字。他又解释护尾说:“划点势尽力收之。”这又是米老“无往不收,无垂不缩。”两句名言所本。蔡邕所谓“藏头护尾”,我觉得篆隶应当如此,楷正用笔也是如此。这样看来, 后世各家的议论,尽管花样翻新,正好比孙悟空,一筋斗十万八千里路,却终于跳不出如来佛的手掌。

元代董元直的《书诀》,集古人成说,罗列甚全,一向公认为书法的最高原则。现在我摘录其关于笔法者,诸位可作一对比。

无垂不缩:谓直下笔,即下渡上,至中间垂直,则垂而头圆。又谓之垂露,如露水之垂也。

无往不收:谓波拨处,即往当缓回,不要一拨便去。

如折钗股:圆健而不偏斜,欲其曲折圆而有力。

如壁坼:用笔端正,写字有丝连处,断头起笔,其丝正中,如新泥壁坼缝,尖处在中间,其布置之巧。

如屋漏痕:写字之点,如空屋漏孔中水滴一点圆,正不见起止之迹。(云间按:屋漏痕,如屋漏水于壁上之痕,言其痕之委婉圆润,非只言漏水点滴。)

如印印泥;如锥画沙:自然而然,不见起止之迹。

左欲去吻:左边起笔,不要多嘴。

右欲去肩:右边转角,不要露肩,古人谓之“暗过”。

线里藏鍼:力藏在点划之内,外不露圭角。东坡所谓:“字外出力中藏棱”者也。

种种说法,无非为伯喈八字下注解。唐代徐铉工小篆,映日视之,书中心有一缕浓墨正当其中,至曲折处亦无偏侧,即此可见其作篆用笔中锋之至。

从来讲作字,没有不尚力的。可见这一种力如果外露,便有兵气、江湖气,而失却了士气。字须外柔内刚,东坡所谓“字外出力”不过是形容多力,不可看误。米襄阳作努笔,过于鼓努为力,昔贤讥为“仲由未见孔子时习气”,此语可以深味。书又贵骨肉停匀,肥瘦得中。否则,与其多肉不如多骨。卫夫人笔阵图中有几句名言:“下笔点划波掣、屈曲皆须尽一身之力而送之,若初学,先大书,不得从小。……善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。多力丰筋者圣,无力无筋者病。”她又解说,心手的缓急、笔意的前后说:“有心急而执笔缓者,有心缓而执笔急者,若执笔近而不能紧者,心手不齐,意后笔前者败。若执笔远而急,意前笔后者胜。”

现再刺取名家议论录于下:

王僧虔云:“……浆深色浓,万毫齐力,……骨丰肉润,入妙通灵,……粗不为重,细不为轻,纤微向背,毫发死生”。

梁武帝云:“纯骨无媚,纯肉无力,少墨浮涩,多墨笨钝。”

虞世南云:“用笔须手腕轻虚,……太缓而无筋,太急而无骨,侧管则钝慢而肉多,竖管直锋,则干枯而露骨。终其悟也,粗而能锐,细而能壮,长者不为有余,短者不为不足。”

欧阳询云:“每秉笔,必在圆正重气力,当审字势,四面停匀,八边俱备。……最不可忙,忙则失势;又不可缓,缓则骨痴。瘦乃戒枯,肥即质浊。”又云:“肥则为钝,瘦则露骨。”

孙过庭云:“……假令众妙攸归,务存骨气,骨既存矣,而遒润加之……”

徐浩云:“初学之际,宜先筋骨,筋骨不立,肉何所附。用笔之势,特需藏锋,若不藏锋,字则有病,病且不去,能何有焉。”又云:“作书筋骨第一,鹰隼乏彩,而翰飞戾天,骨劲而气猛也;翚翟备色,而翱翔百步,肉丰而力沉也。……若藻耀而高翔,则书之凤凰矣。”

张怀瓘云:“夫马筋多肉少为上,肉多筋少为下,书亦如之。若筋骨不任其脂肉,在马为驽骀,在人为肉疾,在书为墨猪。”又云:“方而有规,圆不失规。圆有方之理,方有圆之象。”

韩方明授笔要诀,述其所师徐璕之言有曰:“夫执笔在乎便稳,用笔在乎轻健。故轻则须沉,便则须涩,谓藏锋也。不涩则险劲之状无由而生,太流则便成浮滑,浮滑则是为俗也。”

姜白石云:“用笔不欲太肥,肥则形浊。又不欲太瘦,瘦则形枯。不欲多露锋芒,露则意不持重。不欲深藏圭角,藏则体不精神。”又云:“下笔之际,尽仿古人,则少神气。专务遒劲,则俗病不除。所贵熟悉精通,心手相应,斯为美矣。”又云:“迟以取妍,速以取劲,必先能速,然后为迟。若素不能速而专事迟,则无神气;若专务速,又多失势。”

丰道生云:“书有筋骨血肉,筋生于腕,腕能悬,则筋脉相连而有势。骨生于指,指能实,则骨坚定而不弱。血生于水,肉生于墨,水须新汲,墨须新墨,则燥湿调匀,而肥瘦适可。”

于此,不能不特别一提的是“八法”。社会上称赞人家善书,总是说精工八法。八法的由来,便是智永所传的“永字八法”,历代学书者对此都颇为重视。唐代的李阳冰说:“王羲之攻书多载,十五年偏攻永字。”而前人认为很神秘的作传授笔法系统,他们所称的笔法,从羲之以后,似乎也就是指这个八法。什么是永字八法呢?现在说明如下:

李阳冰说逸少十五年偏攻永字,有无根据,不得而知。但凭我的猜测,书而讲法,莫过于唐人。当时不知哪位肯用功的先生,找出一个笔划既少,而笔法又比较不同的“永”字来,想以一赅万,又託始于一个王羲之的七世裔孙――大书家智永和尚,于是流传起来,足以增重,人家也便相信不疑了。一到宋人,遂入魔道,宋人已自非之。如黄鲁直云:“承学之人,更用兰亭永字,以开字中眼目,能使学家多拘忌,成一种俗气。”董广川亦云:“如谓黄庭清、浊字,三点为势,上劲、侧中、伛下,潜挫而趯锋。乐毅论燕字,谓之联飞,左揭右入。告誓文容字,一飞三动,上侧、左竖、右揭,如此类岂复有书耶?又谓一合用、二兼、三解撅、四平分,如此论书,正可谓唐经生等所为字,若求之于此,虽逸少未必能合也。今人作字既无法,又常过是,亦未尝求于古也。”真可谓一针见血,如此论书,坐病正同古文家、词章家的批注,试问作者初何曾求合于此。

今人李公哲,对“永”字八法加以批驳,颇具理由:“古人论书,多以永字八法为宗,取其侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔等八法具备。二千年来死守成规,莫逾此例。窃以为大谬不然者。如‘心’字之弧划,属于‘永’字何笔?固为八法所无,其缺憾之处此,其一。永字第一笔之点为一法,第二、三、五笔之划,虽横竖不同,笔势原属一法;第四笔之趯为一法;第六、七笔之撇亦是一法;第八笔之捺是一法,共成五法,所谓八法,只有五法,此其二。点有侧正,勒有平斜,趯有左右,撇有趋向,捺有角度,所谓八法者,若论笔之本法,则嫌太多;若言笔之变法,又嫌其太少,其未合逻辑明矣,此其三。……”

李先生所谈的三点都是事实。古人举出笔划少,而笔法多的“永”字,总算不容易,不必说“大谬不然”。所大谬不然者,是后人拘于死法,愈注释,愈支离,于道愈成玄妙难懂。相传如唐太宗的《笔法诀》,张长史的《八法》,柳宗元的《八法》,张怀瓘的《玉堂禁经》,李阳冰的《翰林密论》,陈绎曾的《翰林要诀》,无名氏的《书法三昧》,李溥光的《永字八法》以及清人的《笔法精解》等等,指不胜屈,虽每间有发明,然论其全部,合处雷同,不合处费词立名,使学者目迷五色,钻进牛角尖里去,琐琐屑屑,越弄越不明白,实是无益之事。